জীবনবোধ

কলকাতা মহানগরীতেই সফিউদ্দীন আহমেদের জন্ম (১৯২২) এবং পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত ওই নগরীতেই তার বসবাস। ১৯৪৭ সালে ঢাকায় আসার পর এই নগরীতেই কেটেছে তার বাকি দীর্ঘ জীবন। অর্থাৎ জন্মকাল থেকেই তিনি অভ্যন্ত নাগরিক জীবনে । ফলে তার আচার-আচরণ-উচ্চারণে, পোশাকে এবং সর্বোপরি তার সৃষ্টিতে নাগরিক বৈদগ্ধ্যের প্রকাশ অত্যন্ত স্পষ্ট।

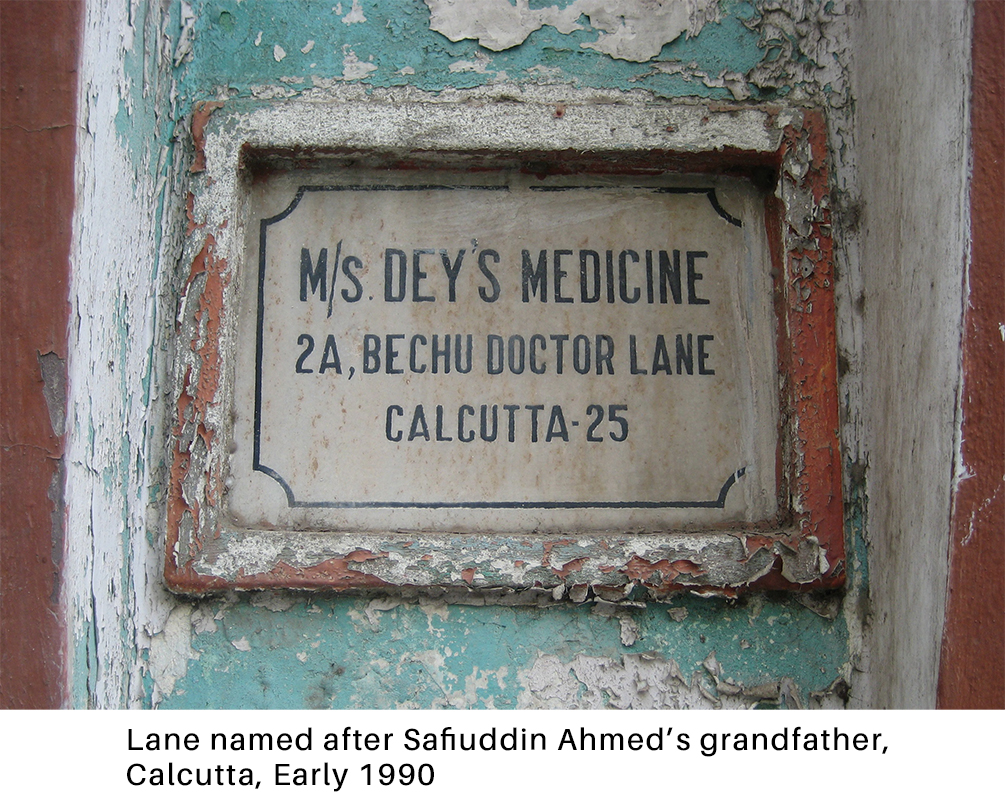

সফিউদ্দীন আহমেদের বাবা ছিলেন সরকারি চাকুরে, সাবরেজিস্ট্রার। পিতামহ ছিলেন চিকিৎসক; তিনি এতটাই জনপ্রিয় ছিলেন যে, কলকাতার ভবানীপুর অঞ্চলের নন্দন রোডে তাদের বাড়ির পাশের রাস্তাটির নাম রাখা হয় তার নামানুসারে : ‘বেচু ডাক্তার লেন’। চাচারাও ছিলেন শিক্ষিত – একজন আইনজীবী, একজন প্রকৌশলী, একজন চিকিৎসক । চাচারা বাড়িতে গানের আসর বসাতেন। তার বাবা একতারা-দোতারা বাজাতেন। তার একমাত্র বোনও গান গাইতেন। সফিউদ্দীন আহমেদ নিজে শিক্ষকের কাছে সেতারবাদন শিখেছিলেন। এসব তথ্য থেকে স্পষ্ট যে, একটি উন্নত সাংস্কৃতিক ও শিক্ষিত পরিবেশে বেড়ে ওঠেন তিনি। পারিবারিক এই আবহ এবং নিজের সংগীতাপ্রয়তা যেমন তার শিল্পকে সাংগীতিক ব্যঞ্জনা দেয় তেমনি বাবা-মার পরিচ্ছন্নতাপ্রিয় জীবনবৈশিষ্ট্য তার ব্যক্তিজীবনাচরণেই শুধু অনুসৃত হয় না তা তার শিল্পস্থভাব ও চিত্রকর্মকেও প্রভাবিত করে। ভূমিকা রাখে তার পরিপাটিশীল বিশুদ্ধতামুখী শিল্পীমন গঠনে।

মাত্র ছ-বছর বয়সে পিতৃহারা হয়ে সফিউদ্দীন আহমেদ মুখোমুখি হন এক গভীর শুন্যতার, যা তাকে ব্রতী করে এক কঠোর জীবনসংগ্রামে । কলকাতার পদ্মপুকুর হাইস্কুলে নবম শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলে ভর্তি হন তিনি। প্রথমে ড্রাফটসম্যানশিপে, পরে ফাইন আর্টে। কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুল থেকে ১৯৩৬-৪২ কালপর্বে তিনি স্নাতক সমমানের ছ-বছরের শিক্ষা কোর্স এবং ১৯৪৪-৪৬ পর্বে কৃতিত্বের সঙ্গে দু-বছরের শিক্ষকতার (টিচারশিপ) কোর্স সমাপ্ত করে ১৯৪৬ সালেই ওই স্কুলের শিক্ষকতায় নিযুক্ত হন। ছ-বছরের কোর্সে তিনি ছিলেন ফাইন আর্টের ছাত্র; শিক্ষকতার কোর্সে তিনি শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বেছে নেন ছাপচিত্র।

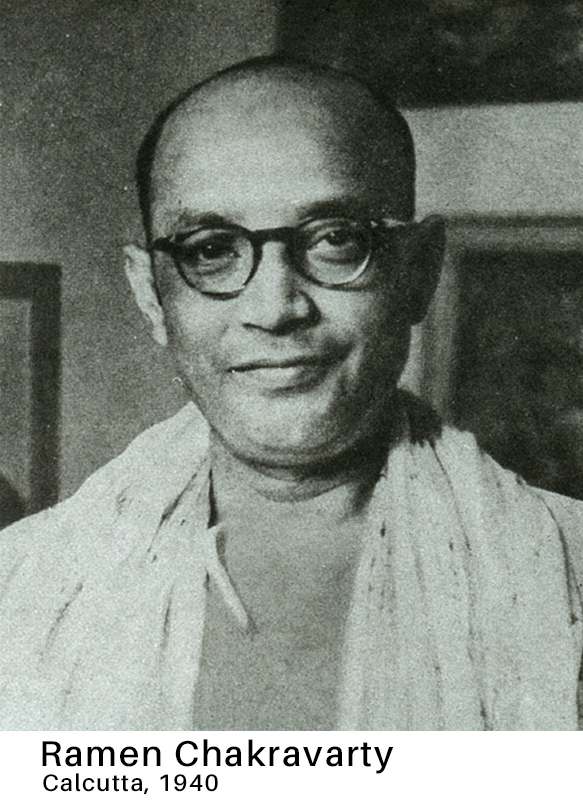

তার শিল্পীসত্তা গঠনে ওই স্কুলের শিক্ষকদের গুরুত্পর্ণ অবদানকে তিনি সবসময়ই কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। এরা হলেন : মুকুল দে (১৮৯৫-১৯৯১), বসন্তকুমার গাঙ্গুলি (১৮৯৩-১৯৬৮), অতুল বসু (১৮৯৮-১৯৭৭), মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত (১৮৯৮-১৯৬৮), রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (১৯০২-১৯৫৫), প্রহ্লাদ কর্মকার, খষেণ মিত্র, আবদুল মঈন (১৯১০-১৯৩৯) প্রমুখ। এসব শিক্ষক তার সাধনাধর্মী নীতিনিষ্ঠ মনোগঠনে পালন করেছেন তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা । তার ভাষায় : “শিক্ষকেরা আমাদের দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাড় করিয়ে দিয়েছেন।’ ওই স্কুলের প্রথম মুসলিম শিক্ষক আবদুল মঈনের কাছ থেকেই তিনি পেয়েছিলেন শিল্পী হওয়ার প্রবল প্রেরণা। ভারতীয় শিল্পের প্রতি মুগ্ধতা ও আগ্রহ বাড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি । তার মাধ্যমেই সফিউদ্দীনের মধ্যে আকর্ষণ জন্মে সুক্ষ রেখার প্রতি । ড্রাইপয়েন্ট মাধ্যমে মুকুল দে-র আকা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতি চিত্রটি সফিউদ্দীন আহমেদের কাছে কবিতা বলে মনে হতো । মুকুল দে উড-এনগ্রেভিং মাধ্যমটিকে সৃজনশীল শিল্পের মর্যাদায় উন্নীত করেন। এসবই সফিউদ্দীন আহমেদকে ছাপচিত্রের প্রতি আকৃষ্ট করে। ঋষেণ মিত্র নিজে তেমন ছবি না-আঁকলেও ছাত্রদের শেখাতেন খুব দরদ দিয়ে। তুলি ঘষতে ঘষতে কাগজ ছিড়ে যাচ্ছে দেখেও বলতেন, ঘষতে থাকো। ফুল আকতে গিয়ে পাপড়ি কীভাবে কোমল করে তুলতে হয় তা তিনি শিখিয়েছিলেন। মণীন্দ্রভূষণ গুপ্তের কাছ থেকে পেয়েছিলেন জলরঙের দীক্ষা। প্রহ্লাদ কর্মকার সুযোগ করে দিয়েছিলেন তার ষ্টুডিওতে কাজ করার। এ সুযোগ দিয়েছিলেন রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীও। ছাপচিত্রের কঠিন অধ্যবসায়ে ব্রতী হওয়ার মূলেও ছিল এই শিক্ষকের ব্যাপক অনুপ্রেরণা । তার কাছ থেকে শিখেছেন উড-এনেভিং ও এচিং। আর্ট স্কুলের নিয়মিত কোর্স শেষ করার পর তিনি শিক্ষকতার কোর্সে ভর্তি হলেও দুর্ভিক্ষের (১৯৪৩) কারণে তাকে চাকরি নিতে হওয়ায় পড়াশোনায় ছেদ পড়ে। কিন্তু রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ঐকান্তিক আগ্রহেই তিনি পুনরায় ভর্তি হন (১৯৪৪) এই কোর্সে, যা ঘুরিয়ে দেয় তার জীবনের মোড় । বসন্তকুমার গাঙ্গুলি অসাধারণভাবে দক্ষ ছিলেন ড্রইংয়ে। তার ব্যক্তিতৃও ছিল অসাধারণ । চরিত্রটি ছিল খুবই আকর্ষণীয় । পিয়ানো বাজাতেন; অভিনয়ও করেছিলেন; পোশাকেও ছিলেন স্মার্ট। এসবই আকৃষ্ট করেছিল সফিউদ্দীন আহমেদকে। অতুল বসুর কাছ থেকে তিনি অর্জন করেন তেলচিত্রবিষয়ক কিছু মৌলিক জ্ঞান। প্রতিকৃতি অঙ্কনে অতুল বসুর দক্ষতা ছিল অতুলনীয়। শিক্ষকেরা তাঁকে খুবষ্ট স্নেহ করতেন; এই স্লেহাকর্ষণের মূলে ছিল শেখার প্রতি তার অদম্য আগ্রহ।

সফিউদ্দীন আহমেদের উন্নত চরিত্রবৈশিষ্ট ও সাধকসুলভ শিল্পীমন গঠনে আরো একজন গুরুতুপূর্ণ ভূনিকা পালন করেছেন। তিনি তাঁর সরাসরি শিক্ষক না-হলেও ছিলেন শিক্ষকেরও অধিক। – তিনি ভারতবর্ষের খ্যাতিমান শিল্পী যামিনী রায় (১৯৮৯-১৯৭২)। যামিনী রায়ের সঙ্গে গড়ে উঠেছিল তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সফিউদ্দীন আহমেদের প্রতি তিনিছিলেন বিশেষভাবে স্নেহশীল।

কলকাতা আর্ট স্কুলে অধ্যয়নকালে স্কুলের নিয়ম অনুযায়ী বহির্জগৎ ও প্রকৃতি অনুশীলন করে নিয়মিতভাবে স্কেচ জমা দিতে হতো। বহির্দৃশ্য অনুশীলনসূত্রে তিনি সতীর্থদের সঙ্গে চলে যেতেন কলকাতা শহরের শিয়ালদা রেলস্টেশনে , আলিপুরে, কিংবা শহরতলিসহ আশপাশের গ্রামাঞ্চলে । কিন্তু এসব অনুশীলনে তৃপ্ত হয় নি তাঁর প্রকৃতি-দর্শনের ক্ষুধা। প্রকৃতির নিবিড় সাহচর্য লাভ এবং চিত্রে প্রকৃতির রূপ-রসকে পরিস্ফুটিত করার আগ্রহে তিনি বন্ধুদের সঙ্গে প্রতিবছরই পূজার ছুটিতে কলকাতার বাইরে বেরিয়ে পড়তেন৷ ১৯৩৬-৪১ কালপর্বের এই বার্ষিক যাত্রায় তিনি গিয়েছেন বিহারের মধুপুর, দেওঘর, জেসিডি, গিরিডি, চাইবাসা, ঝাঝা প্রভৃতি অঞ্চলে। এছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে কলকাতায় জাপানি বোমা হামলার আতঙ্কে গিয়েছেন বাঁকুড়ায় খালাবাড়িতে (১৯৪২), পরবর্তীকালে গিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে (১৯৪৫)। এসব অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ নিয়ে আছে তার বেশকিছু জলরং, কালিকলম, ড্রাইপয়েন্ট ও উড-এনগ্রেভিং মাধ্যমের চিত্র।

মুকুল দে, রমেন চত্রবর্তী প্রমুখ শিল্পী ভারতের ছাপচিত্রকে বিশ শতকের ত্রিশের দশকে যে উন্নত শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত করেন, তা সফিউদ্দীন আহমেদকে আকৃষ্ট করে। তিনিও এ বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণসহ তার শিক্ষকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভারতীয় ছাপচিত্রকে পৌছে দেন শিল্পের উন্নত মহিমায়। ফলে সমগ্র ভারতের আধুনিক ছাপচিত্রের অগ্রণী শিল্পীদের তালিকায় তারও নাম অনিবার্ভাবে যুক্ত হয়ে পড়ে, স্মরণীয় যে, শিক্ষকতার কোর্সে তার পাঠক্রমের অন্তর্ভূক্ত ছিল উড-এনগেভিং, ম্যুরাল পেইন্টিং ও লিথোগ্রাফি। এচিং মাধ্যমটি তিনি আয়ত্ত করেন রমেন চক্রবতীরি কাছ থেকে ব্যক্তিগতভাবে, তার স্টুডিওতে তারই মেশিন ব্যবহার করে। লিথোগ্রাফি মাধ্যমটির প্রতি তেমন একটা আকর্ষণ বোধ করেন নি তিনি। কোর্সের প্রয়োজনে যেটুকু কাজ না-করলেই না সেটুকুই তিনি করেছেন এ মাধ্যমে৷ যদিও শিক্ষকতার কোর্সে প্রথম শ্রেণি লাভ করে তিনি আর্ট স্কুলে লিথোগ্রাফির শিক্ষক হিসেবেই যোগ দেন। এর কারণ, ওই বিষয়ের শিক্ষকের পদই সে-সময়ে শুন্য ছিল।

ছাত্রজীবনেই তার সঙ্গে গড়ে ওঠে অখণ্ড বাংলার বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের এক নিবিড় সম্পর্ক। ১৯৪৪-এ সর্বভারতীয় ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে “বেঙ্গল টেস্টিমনি’ শীর্ষক ছবির যে-আ্যালবামটি প্রকাশিত হয় তার চারজন সম্পাদকের অন্যতম ছিলেন সফিউদ্দীন আহমেদ। তার শিল্পবোধ গঠনে এসব সম্পর্কের রয়েছে এক তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা।

কলকাতার বাইরের নিসর্গ নিয়ে ১৯৩৬-৪২ কালপর্বে ছবি আকলেও প্রকৃতি সম্পর্কে তার নিবিড় বোধ গড়ে ওঠে সাওতাল পরগনার দুমকায় গিয়ে। ১৯৪২, ১৯৪৪ ও ১৯৪৫ সালের পূজার ছুটিতে তিনি সেখানে গিয়ে প্রচুর ছবি আকেন। দুমকার নিসর্গ ও জীবন অবলম্বনে তার মতো এত চিত্র অখণ্ড বাংলার শিল্পীদের মধ্যে আর কেউ আকেন নি। সেখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং মানুষ ও প্রাণিজগৎ তার শিল্পে নিয়ে আসে সুগভীর সমৃদ্ধি। সেখানে গিয়ে প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে কখনো তিনি সরাসরি ছবি এঁকেছেন, কখনো তিনি অনেক স্কেচ করে কলকাতায় ফিরে তার ভিত্তিতে সৃষ্টি করেছেন বিভিন্ন মাধ্যমের ছাপচিত্র। তেলরং ছাড়া ওই সময়ে তিনি প্রধানত ড্রাইপয়েন্ট ও উড-এনগ্রেভিং মাধ্যমে কাজ করেছেন । দুমকার প্রাকৃতিক পরিবেশ, তার শালবন, ময়ূরাক্ষী নদী, আদিবাসী সীওতাল রমণীর দেহবল্পরীসহ তাদের সামগ্রিক জীবনকোলাহল তার শিল্পবোধকে যেমন জাগ্রত করে তেমনি তার চিত্রের জমিনকেও করে তোলে চিত্রগুণে সমৃদ্ধ। এর স্বীকৃতিও মেলে ১৯৪৫-৪৭ পর্বে চার-চারটি পুরস্কার প্রাপ্তির ঘটনায়। এর মধ্যে আছে : তেলরঙে আকা ‘পারাবত’ (১৯৪৫) চিত্রটির জন্য কলকাতায় অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্ট প্রদত্ত ‘অ্যাকাডেমির প্রেসিডেন্ট স্বর্ণপদক” (১৯৪৫), নয়াদিল্লিতে দি অল ইন্ডিয়া ফাইন আর্টস অ্যান্ড ক্র্যাফটস সোসাইটির উদ্যোগে আয়োজিত আন্তর্জাতিক সমকালীন চারুকলা প্রদর্শনীতে (১৯৪৬) উড-এনথেভিং মাধ্যমে আকা “সীাওতাল মেয়ে’ (১৯৪৬) চিত্রটির জন্য পাশ্চাত্য ধারার সাদা-কালো বিভাগে প্রথম পুরস্কার, নয়াদিল্লিতে ওই একই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে আয়োজিত আন্তঃএশীয় চারুকলা প্রদর্শনীতে (১৯৪৭) অ্যাকুয়াটিন্ট মাধ্যমে আকা ‘পারাবত’ (১৯৪৫) চিত্রটির জন্য সাদা-কালো বিভাগে (এচিং ও ড্রইং) প্রথম পুরস্কার এবং ‘সূর্যালোকে কুটির’ (১৯৪৪) শীর্ষক তেলচিত্রের জন্য পাটনা শিল্পকলা পরিষদ প্রদত্ত ‘দ্বারভাঙ্গা মহারাজার স্র্ণপদক’ (১৯৪৭)। দিল্লিতে দু- দুবার পুরস্কারপ্রাপ্তির ফলে দি অল ইন্ডিয়া ফাইন আর্টস অ্যান্ড ক্র্যাফটস সোসাইটি তাদের সদস্যপদ দিয়ে সফিউদ্দীন আহমেদকে সম্মানিত করেন।

১৯৪৬-৪৮ কালপর্বেই বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক শিল্প প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণের ঘটনা ছিল তরুণ সফিউদ্দীন আহমেদের জন্য গভীরভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। এসব প্রদর্শনীর মধ্যে রয়েছে: প্যারিসে অনুষ্ঠিত এক্সপোজিশন ইন্টারন্যাশনাল দেস আর্ট মডার্ন, মুজে দেস মডার্ন (ইউনেস্কো) (১৯৪৬), লন্ডনে অনুষ্ঠিত সমকালীন ভারতীয় চারুকলা প্রদর্শনী (১৯৪৭), লন্ডনে অনুষ্ঠিত খ্রিষ্টপূর্ব ২৪০০ সাল থেকে ১৯৪৭ খিষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারত ও পাকিস্তানের শিল্পকলা (১৯৪৭-৪৮) এবং ১৯৪৮ সালে সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত বেঙ্গল ড্রইং ও পেইন্টিং প্রদর্শনী (১৯০০-৪৮)। শেষোক্ত প্রদর্শনীর ক্যাটালগে সে-সময়ে কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ শিল্পী অতুল বসু লেখেন: “আমং দি ইয়ং আর্টিস্টস, সফিউদ্দীন আহমেদ হ্যাজ অলরেডি মেড এ নেম ইন ইন্ডিয়া আন্ড আবরড।’ সুতরাং বোঝাই যায়, ১৯৪৭-এ দেশবিভাগের ফলে পঁচিশ বছর বয়স্ক সফিউদ্দীন আহমেদ যখন কলকাতা থেকে তার স্থায়ী বসবাসের সমাপ্তি ঘটিয়ে ঢাকায় চলে আসেন তখনই তিনি সর্বভারতীয় পর্যায়ে বিপুলভাবে সম্ভাবনাময় একজন স্বীকৃত শিল্পী।

পঁচিশ বছরের বয়সসীমায় অর্থাৎ কলকাতা -পর্বেই তার এরূপ সাফল্য ও স্বীকৃতির মূলে ছিল তার ইতিবাচক জীবনভাবনা ও শিল্পবোধের সুগভীর অনুপ্রেরণা। কলকাতা-পর্বে তিনি জলরং, তেলরং ও রেখাচিত্রের চর্চা ছাড়া ছাপচিত্রের যেসব মাধ্যমে কাজ করেন তা হলো : উড-এনগ্রেভিং, ড্রাইপয়েন্ট, অ্যাকুয়াটিন্ট, লিথোগ্রাফি প্রভৃতি। দুঃখজনক হলো, লিথোগ্রাফি মাধ্যমে সৃষ্ট কোনো ছাপচিত্র তার সংথহে নেই। এছাড়া শিক্ষকতার কোর্সে অধ্যয়নকালে এগ টেমপারা মাধ্যমে তিনি একটি ম্যুরাল করেছিলেন, তারও কোনো চিত্র তার সংগ্রহে নেই।

সফিউদ্দিন আহমেদ কলকাতা পর্বেই যুক্ত ছিলেন নানা খেলাধুলায় । কলকাতা আর্ট স্কুলে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হতো। তাছাড়া তখন খেলা হতো পাড়াভিত্তিক। আর্ট স্কুলে স্বল্পগতির সাইকেল রেসিংয়ে তিনি পুরস্কার পেতেন। পাড়াভিত্তিক খেলাধুলার মধ্যে পোল ভল্টে অংশ নিতেন, হাইজাম্পে পুরস্কার পেতেন; ভলিবল খেলতেন চক্রবেড়িয়া ক্লাবে। এছাড়া পদ্মপুকুর সুইমিং ক্লাবের সদস্য হয়ে প্রতি রোববার সেখানে সাতার কাটতেন।

১৯৪৭-এর দেশভাগ তার জীবনে নিয়ে আসে এক গভীর পরিবর্তন। জন্মভূমি কলকাতার স্থায়ী আবাস থেকে উন্মূলিত হয়ে তাকে নতুন বসতি নির্মাণ করতে হয় ঢাকায়। সম্পূর্ণ অচেনা এক পরিবেশে এসে নতুন করে খাপ খাইয়ে নিতে গিয়ে তিনি কতটা মানসিক চাপের শিকার হয়েছিলেন তা এখন পরিমাপ করা দুঃসাধ্য। কিন্তু এ ঘটনা তার কাজের ধারায় যে পরিবর্তন এনেছিল তা আমরা জানি। ১৯৪৭ সালে আগস্টে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে ড্রইং শিক্ষক নিযুক্ত হন তিনি। কলকাতা থেকে ঢাকা এসে প্রথমে বন্ধু মোহাইমেনের (ব্যাবসায়ী) কলতাবাজারের বাসায় উঠে সেখানে প্রায় ছ-মাস অবস্থান করার পর বাসা ভাড়া নেন টিকাটুলিতে। কলকাতার বাড়ির সঙ্গে বিনিময়সূত্রে ঢাকার স্বামীবাগে একটি বাড়ি লাভ করে সেখানে ওঠেন ১৯৪৮ সালে। ঢাকায় চারুকলা শিক্ষার প্রতিষ্ঠান গঠনে জয়নুল আবেদিনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে অন্যতম উদ্যোক্তার ভূমিকা পালন করেন তিনি। অতঃপর ১৯৪৮-এ প্রতিষ্ঠিত ঢাকা সরকারি চারুকলা ইনস্টিটিউটে ছাপচিত্র বিভাগের প্রধান পদে নিযুক্ত হন।

শুধু আর্ট ইনস্টিটিউট গড়ে তোলার আন্দোলনেই তিনি সক্রিয় হন নি, এই নতুন অসাম্প্রদায়িক চেতনানির্ভর সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের তিনি নিজেকে যুক্ত করেন । “ঢাকা আর্ট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উদ্যোগী হন চারুশিল্পকে সামাজিক জীবনে প্রসারিত করার ব্যাপারে প্রক্রিয়ায়ই ১৯৫১ থেকে ১৯৫৪ সালের মধ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীসমূহে তিনি অংশগ্রহণ করেন। এ কালপর্বে অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক সম্মেলনের অংশ হিসেবে চট্টগ্রাম (১৯৫১), কুমিল্লা (১৯৫২) ও ঢাকায় (১৯৫৪) তিনটি প্রদর্শনী, ঢাকা আর্ট গ্রূপের উদ্যোগে ঢাকায় দুটি (১৯৫১ ও ১৯৫২) প্রদর্শনী, ঢাকা আর্ট ইনস্টিটিউটের প্রথম বার্ষিক প্রদর্শনী (১৯৫৩) ও ঢাকায় সর্ব পাকিস্তান শিল্প প্রদর্শনী (১৯৫৪) । এসব প্রদর্শনীর মাধ্যমে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং সমালোচকদের দ্বারাও গভীরভাবে প্রশংসিত হয় তার তেলচিত্র ও ছাপচিত্রসমূহ। এরই পাশাপাশি ১৯৪৯ সাল থেকে অনুষ্ঠিত আর্ট ইনস্টিটিউটের বার্ষিক বনভোজন উপলক্ষে ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও মুন্সিগঞ্জ সফর ছাড়াও একবার স্টিমারে বরিশাল-খুলনার জলপথে ভ্রমণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের ভিন্নতর প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও তার স্বাতন্ত্রমণ্ডিত রঙের সঙ্গেও তিনি পরিচিত হন।

এ সময়ে তার ব্যক্তিগত জীবনে ঘটে দুটি গুরুতৃপূর্ণ ঘটনা । রাজশাহীর একটি শিক্ষিত অভিজাত পরিবারের কন্যা আঞ্জুমান আরার সঙ্গে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন (১৯৫২) এবং এরই দুবছর পরে ঘটে তার মাতৃবিয়োগ (১৯৫৪)। মাত্র ছ-বছর বয়সে পিতৃহারা হওয়ার পর যে-মাতার অভিভাবকসুলভ দায়িত্বপরায়ণতা ও উদার সাহচর্ষে তিনি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও বিকশিত হয়েছেন তার তিরোধানে নতুন এক শূন্যতার মুখোমুখি হন।

এরই মধ্যে আসে বন্যা । ১৯৫৪ ও ১৯৫৫ সালে পরপর দুবছর বন্যায় প্লাবিত হয় সারা দেশ, এমনকি ঢাকাও। সফিউদ্দীন আহমেদের স্বামীবাগের বাড়িও আক্রান্ত হয় বন্যায় । তার ঘরের মেঝে থেকে পানির অবস্থান ছিল মাত্র চার ইঞ্চি নিচে । কলকাতায় অবস্থানকালে এমন বন্যার সঙ্গে তার পরিচয় ছিল না। এ এক নতুন অভিজ্ঞতা | নৌকায় করে আসা-যাওয়ার ব্যবস্থা । প্রতি মুহূর্তে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা । স্বচ্ছ পানির মধ্যে দেখেছেন মাছের খেলা । পানির ওপরে ফড়িংয়ের ঘন শিহরন। বন্যার পানির ওপরে দেখেছেন বৃষ্টি পতনের এক ছন্দময় রূপ আর শুনেছেন জলের গীতময় ধ্বনিমাধূর্য ৷ সাতার জানতেন, জানতেন নৌকাচালনার কৌশলও। নৌকা ভাড়া করে অথৈ পানির মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভেসেছেন; দেখেছেন প্লাবিত বাংলার রূপ আর জলের সীমাহীন বিস্তার । ফলে তার পরবর্তী চিত্রধারায় অনিবার্যভাবেই বিষয় হিসেবে অন্বিত হয়েছে বন্যা, মাছ, জাল, নৌকা ও পানির বৈচিত্র্য । এর মধ্যেই তিনি খুঁজে পেয়েছেন বাংলার অন্তরাত্মাকে।

১৯৫৬ সালে সফিউদ্দীন আহমেদ উচ্চ শিক্ষার্থে যান লন্ডনে। সেখানকার সেন্ট্রাল স্কুল অফ আর্টস অ্যান্ড ক্র্যাফটসে দু-বছর (১৯৫৭-৫৮) অধ্যয়নশেষে তিনি এচিং ও এনগ্রেভিংয়ে ডিস্টিংশনসহ ডিপ্লোমা লাভ করেন। ডিপ্লোমা লাভের পরেও তিনি ওই স্কুলে আরাে এক বছর (১৯৫৯) উচ্চতর পাঠ গ্রহণ করেন। এবং এ সময়ে পরিদর্শন করেন ইওরােপের বিভিন্ন দেশের উন্নত শিল্পসমৃদ্ধ নানা জাদুঘর। কলকাতা আর্ট স্কুলে ছাত্রাবস্থায় তার মধ্যে জেগেছিল যে শেখার আগ্রহটি তা দশ বছর শিক্ষকতা করার পরও, অর্থাৎ লন্ডনের শিক্ষাজীবনেও, অক্ষুন্ন ছিল সমানভাবে।

এ কারণে লন্ডনে অবস্থানকালে তিনি তার পুরো সময়টি ব্যয় করেছেন শেখার কাজে। তার নিজের ভাষায়: লন্ডনে একটা মুহূর্ত ও আমি নষ্ট করি নি। প্রতিটি মুহূর্তকে আমার জানার বা শেখার কাজে ব্যবহারের চেষ্টা করেছি।’ শিক্ষক সফিউদ্দীন সেখানে গিয়ে পুরোপুরি ছাত্র বনে যান। নিয়মিত ক্লাস তো ছিলই, ছুটির দিনগুলোও তিনি আলস্যে কিংবা বিনোদনে ব্যায় করেন নি। শনিবার সকালে বাজার করা ছাড়া পুরো বিকেল ও রোববার পুরোদিন কোনো না কোনো মিউজিয়াম বা গ্যালারিতে গিয়ে অনুশীলন করতেন। কোনো একজন শিল্পীর কোনো একটি কাজ বাছাই করে সেটা ভালোভাবে নিরীক্ষার মাধ্যমে চেষ্টা করেছেন ছবির অন্তর্গত গুণাবলি উপলব্ধির । ক্লাসে যতটা সময় পেয়েছেন তার একটুও অপচয় করেন নি। এভাবে অর্জন করেছেন যে-সাফল্য তার স্থীকৃতিও শিক্ষকদের কাছ থেকে পেয়েছেন। ওখানকার শিক্ষকেরা সাধারণত মুখ খোলেন না, ভালোমন্দ সম্পর্কে নির্বিকার থাকেন। কিন্তু সফিউদ্দীন আহমেদকে তারা প্রশংসা করেছেন। এমন নিবিড় অধ্যয়নের ফল হয়েছে, তিন বছরের কোর্স শেষ করেছেন মাত্র দুবছরে কোনো কিছু জানতে বা শিখতে হলে একেবারে গভীরে গিয়ে তা আয়ত্ত করার এই যে স্পৃহা, সফিউদ্দীন আহমেদের জন্য তা কেবল ভালো ফলাফলই বয়ে আনে নি, সহায়ক হয়েছে সার্থক সব শিল্পসৃষ্টিরও |

লন্ডনের স্কুলে সফিউদ্দীন আহমেদের শিক্ষক ছিলেন মেলুয়িন ইভানস। তিনি ছিলেন আধুনিক ছাপচিত্রের জনক স্ট্যানলি হেটারের বন্ধু। হেটার ব্রিটিশ নাগরিক হলেও কাজ করতেন প্যারিসে । সফিউদ্দীন আহমেদের লন্ডন অবস্থানকালেই হেটারের একটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় সেখানে এবং ইভানসের মধ্যস্থতায় তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সাক্ষাতেরও সুযোগ পান তিনি। বিশ্বখ্যাত এই এনথেভারের দ্বারা সফিউদ্দীন আহমেদ প্রভাবিত হন।

লন্ডনে তিনি পড়তে গিয়েছিলেন নিজ খরচে – এ তথ্যটিও তাৎপর্যপূর্ণ। লন্ডনের এই উচ্চতর শিক্ষা, ফলাফল, শিক্ষকদের প্রশংসা এবং ইওরোপের বিভিন্ন মিউজিয়াম ও গ্যালারি পরিদর্শনের মধ্য দিয়ে অর্জিত অভিজ্ঞতা তার মনে সৃষ্টি করে এক গভীরতর আত্মশক্তি। এ সম্পর্কে তিনি বলেন : “বিলেত যাওয়ায় আমার লাভ হয়েছে। ওদেরকে এবং নিজেকেও ভালোভাবে চিনতে পেরেছি। নিজের শক্তি সম্পর্কে ধারণা হয়েছে। আমার এবিলিটি কতটা আছে, জ্ঞানবুদ্ধি কতটা আছে তা জানতে পেরেছি। লন্ডনের শিক্ষা আমার মধ্যে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস ও আস্থা সৃষ্টি করেছে। নিজের শক্তি ও সন্তাবনা সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পেরেছি। – এটাই বড় কথা । আত্মবিশ্বাস আগেও ছিল. কিন্তু বিলেত যাওয়ার মধ্য দিয়ে সেটা সুনিশ্চিত হলো।

কলকাতা-পর্বে সর্বভারতীয় পর্যায়ের চার-চারটি পুরস্কারের স্বীকৃতি কিংবা ভারতের বাইরে একাধিক আন্তর্জাতিক গুরুতুপূর্ণ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ তার মধ্যে যে আত্মপ্রত্যয় জাগাতে পারে নি, বিলেতের শিক্ষা, ডিস্টিংশন নিয়ে ডিপ্লোমা অর্জন প্রভৃতি তার মধ্যে এনে দিয়েছিল সেই আস্থা ও আত্মবিশ্বাস। ফলে তার সৃষ্টিধারায় স্ঠারিত হয়েছিল এক নতুন বেগ, নতুন উদ্যম, সেইসঙ্গে সুগভীর পরিবর্তন।

স্মরণীয় যে, কলকাতা আর্ট স্কুলে তার পাঠগহণকালে ব্রিটিশ অ্যাকাডেমিক ধারাই অনুসৃত হতো। স্কুলে তিনি এই ভিক্টোরীয় ধারা রপ্ত করলেও নিজ শিল্পের জমিনে অনুসরণ করেছেন ইমপ্রেশনিস্ট ধারা। তারপর সরাসরি ব্রিটেনের শিক্ষা ছাপচিত্রের কলাকৌশলগুলোকে আরো গভীরভাবে রপ্ত করতে তাকে সাহায্য করেছে। এচিং-ত্যাকুয়াটিন্ট মাধ্যম সম্পর্কে তার ধারণা কলকাতা- পর্বেই ছিল; সেটি আরো সমৃদ্ধ, পরিপকু ও পূর্ণাঙ্গ হয়েছে লন্ডনে যাওয়ার ফলে। কিন্তু তাআ্রতক্ষণ (কপার-এনগ্রেভিং) তিনি সম্পূর্ণ নতুনভাবে আয়ত্ত করেন সেখানে এবং এক্ষেত্রেও সাফল্য দেখান। টেকনিকের সূক্ষ্ম কারুকাজের বাইরে তার চিত্রে দৃশ্যমান যে পরিবর্তন লক্ষণীয় হয়ে ওঠে তা হলো : অবয়বের প্রস্থান। এরপর থেকে তার চিত্রমালা হয়ে ওঠে কখনো বিমূর্ত, কখনো আধা-বিমূর্ত। বিশ শতকের ঘাটের দশকে বাংলাদেশের চিত্রশিল্পের ইতিহাসে বিমূর্ত প্রকাশবাদী ধারার চিত্র রচনার যে জাগরণ ঘটে, সেক্ষেত্রে তার আধা- বিমূর্ত চিত্রমালা এই ধারার বিকাশ ও পরিপুষ্টি সাধনে নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এ-পর্বে চারুকলায় অবদানের জন্য তিনি লাভ করেন পাকিস্তান সরকার প্রদত্ত “প্রেসিডেন্ট’ পদক (১৯৬৩)।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকালে তিনি ঢাকার স্বামীবাগে নিজ বাড়িতেই একপ্রকার অবরুদ্ধ জীবনযাপন করেন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সীমাহীন নিপীড়ন ও হত্যাযজ্ঞে ঢাকাসহ সারা দেশ তখন এক আতঙ্কপুরীতে পরিণত। তারই মধ্যে তিনি প্রতি মুহূর্তে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা নিয়ে বসবাস করেন। মোকাবেলা করেন নানা বিভীষিকাপূর্ণ পরিস্থিতির। না জেনে আকস্মিকভাবে কারফিউর মধ্যে চরম অসহায় অবস্থার শিকার হন। কারফিউ জারিকৃত অবস্থায় অবরুদ্ধ গৃহ থেকে জানালার খড়খড়ি খুলে দেখেন পাশের বাড়িতে পাকিস্তানি বাহিনীর তল্লাশি। মৃত্যুপুরীর এই ভৎস রূপকে প্রত্যক্ষ করে যে চোখ সেই চোখ তার পরবর্তীকালের চিত্রে মোটিফ হিসেবে অন্বিষ্ট হয়ে রূপক-প্রতীকের সুগভীর ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে।

স্বাধীন বাংলাদেশে এক নতুন পরিস্থিতিতে সফিউদ্দীন আহমেদের শিল্পসাধনা নতুন স্ফুর্তি লাভ করে। যে অবয়ব তার চিত্রভূমি থেকে বিদায় নিয়েছিল, কিছুটা অস্পষ্ট রূপ নিয়ে হলেও তা আবার তার চিত্রে ক্রমশ উঁকি মারতে থাকে। শিক্ষকতার জীবনে তিনি ছিলেন অসম্ভবরকম নিয়মানুবর্তী ও সময়নিষ্ঠ। ফলে যতদিন শিক্ষকতায় নিয়োজিত ছিলেন ততদিন তার চিত্রাঙ্কন আকাঙ্ক্ষিত গতি অর্জন করতে পারে নি। ১৯৭৯ সালে শিক্ষকতা থেকে অবসর গ্রহণের পর এক্ষেত্রে যে নতুন বেগ সৃষ্টি হয় তাতে তার শিল্পকর্মের সংখ্যাও দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। যদিও অবসরগ্রহণের পরও চারুকলা ইনস্টিটিউটে বেশ কিছুকাল সংখ্যাতিরিক্ত ও খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন তবু তার শিল্পসাধনা এ পর্যায়ে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবেই অগ্রসর হয়। রেখাচিত্র, ছাপচিত্র, তেলচিত্র প্রভৃতি সব মাধ্যমেই তিনি এ-পর্বে নিজ প্রতিভাশক্তিকে উজাড় করে দিয়ে প্রতিটির উৎকর্ষ সাধনে ব্রতী হন এবং সার্থকতা লাভ করেন।

চারুকলায় অবদানের জন্য স্বাধীন বাংলাদেশে তিনি লাভ করেন ‘একুশে পদক’ (১৯৭৮), “বাংলাদেশ চারুশিল্পী সংসদ সম্মাননা’ (১৯৮৪), “স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার’ (১৯৯৬), “ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন সম্মাননা’ (১৯৯৬), শিল্পকলা একাডেমী প্রদত্ত ‘বাংলাদেশের চারুকলার ৫০ বছর পূর্তি সম্মাননা’ (১৯৯৮), ‘খষিজ পদক’ (২০০০) প্রভৃতি। এছাড়া তিনি মনোনীত হন বাংলা একাডেমীর ফেলো (১৯৮৫)।

তার মনের একান্ত ইচ্ছা ছিল, তিনি যেন জীবনের শেষ দিন পর্যস্ত ছবি আকতে পারেন। কিন্তু দুর্ঘটনার শিকার হয়ে ২০০৬ সালের নভেম্বর মাস থেকে শয্যাশায়ী হওয়ায় তার সেই ইচ্ছা আর পুরণ হতে পারে নি। ছবি আকতে না-পারার দুঃখটাই তাকে এখন সবচেয়ে বেশি পীড়া দেয়। এই দুঃখটা তার মনে আরো তীব্র হয়ে ওঠার কারণ, নিজেকে যখন তিনি সম্পূর্ণভাবে পরিপক্ মনে করেছিলেন, ছবি আঁকার ক্ষেত্রে তার মনে ফিরে এসেছিল এক নিশ্চিত আত্মপ্রত্যয়, রং-রেখা-টোন ব্যবহারসহ সব ব্যাপারেই মনে দেখা দিয়েছিল এক প্রকার নিশ্চয়তা, ঠিক তখনই তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। আরো একটি তথ্য এখানে প্রাসঙ্গিক। স্বামীবাগের স্বল্পপরিসরের বাসায় দীর্ঘকাল (১৯৪৮-২০০৭) বসবাসের পর যখন তার ধানমণ্ডির প্রশস্ত ফ্ল্যাটে ওঠার সবকিছু ঠিকঠাক, কাজের অনেক সুবিধা হবে ভেবে মনে আকার অনেক পরিকল্পনা, ঠিক তখনই দুর্ঘটনার শিকার হন তিনি। ফলে বহুমাত্রিক দুঃখবোধে তার শেষ সাত বছরের শয্যাশায়ী জীবন ছিল জর্জরিত। এই অতৃপ্তি ও আক্ষেপ নিয়েই ২০১২ সালের মে মাসে তার জীবনাবসান ঘটে।

সৈয়দ আজিজুল হক, চারু ও কারু কলা ইতিহাসবিদ, অধ্যাপক বাংলা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।