রেখাচিত্র

রেখাচিত্রের (ড্রইং) মধ্যেই নিহিত সফিউদ্দীন আহমদের শিল্পীসত্তার প্রাণ-ভোমরা। কেননা, দীর্ঘ অভিনিবেশে তিনি তাঁর প্রতিটি রেখাচিত্রকেই রূপান্তরিত করেছেন একেকটি পূর্ণাঙ্গ চিত্রে। আর একথা তো ঠিক, একজন শিল্পীর প্রকৃত শক্তি ও সৃজনশীলতার সম্ভাবনাকে তাঁর রেখাচিত্রের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি উপলব্ধি করা যায়। একথা শিল্পী সফিউদ্দীন আহমেদ সম্পর্কেও সমানভাবে সত্য।

কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর (১৯৩৬) স্কুলের ব্ল্যাকবোর্ডে ক্লাসে তিনি আয়ত্ত করেন ফ্রি-হ্যান্ড ড্রইংয়ের কলাকৌশল। তারপর স্কুলের এই শিক্ষাকে তিনি আজীবন চর্চার মধ্য দিয়ে কেবল সমৃদ্ধই করেছেন। ড্রইং তাঁর নিয়মিত শিল্পচর্চারই অংশ। এমনকি অসুস্থতার ফলে শয্যাশায়ী হলেও পুরোপুরি থেমে যায় নি তাঁর এই চর্চা। তাঁর সর্বশেষ রেখাচিত্রটি ২০০৮ সালে আঁকা। তাঁর সংগ্রহে রয়েছে গত সাত দশকের রেখাচিত্র। এর প্রথমটির সৃষ্টিকাল ১৯৪৫।

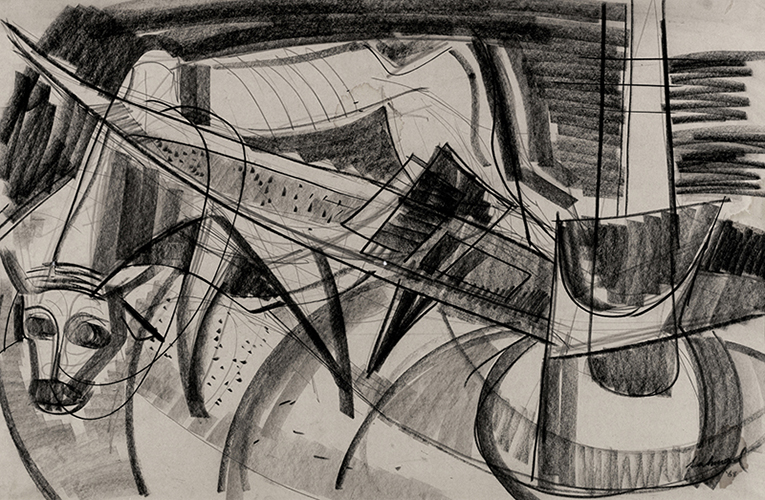

তাঁর রেখাচিত্রসমূহ বিষয়বৈভব ও শৈলীগত নিরীক্ষাপ্রবণতায় এতই বৈচিত্র্যময় যে, এর ভেতরে প্রবেশ করে দর্শককে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হতে হয়, হারিয়ে যেতে হয়। তাঁর রেখা কখনো কোমল, কখনো দৃঢ়, কখনো সতেজ সংবেদনশীল, কখনো সরল বঙ্কিম, কখনো লতানো নমনীয়, কখনো সূক্ষ্ম ও সরু, কখনো স্থুল ও স্ফীত, কখনো স্পন্দিত ও গতিময়, কখনো ঋজু , আবার কখনো তীক্ষ্ণ ও শাণিত। রেখার নানা রূপ ও ভঙ্গি যে নানা ভাবের দ্যোতক হয়ে ওঠে সফিউদ্দীন আহমেদের এই চিত্রগুলো তার প্রমাণ। তাঁর এই চিত্রমালা শুধু রেখায় আবদ্ধ নয় অর্থাৎ শুধু আউটলাইন ড্রইংয়ে বিশিষ্ট নয়। আধুনিক শিল্প যেমন রেখাচিত্রের ধারণাকে বিশদ করেছে, তাকে দিয়েছে পূর্ণ চিত্রের মর্যাদা, তেমনি সফিউদ্দীন আহমেদও উদ্বুদ্ধ হয়েছেন ওইরূপ আদর্শে। ওই প্রেরণায়ই তাঁর রেখাচিত্র-ভুবনে যুক্ত হয়েছে টোনাল ড্রইং, মিক্স-মিডিয়া ড্রইং, ম্যুরাল ড্রইং ইত্যাদি। চারকোল ক্রেয়নের সাহায্যেই তিনি এই রেখাচিত্রের তলে সৃষ্টি করেন উজ্জ্বলতার হালকা-গাঢ় নানা পরত, বর্ণবিভাগত বৈভিন্ন্য (টোনাল ভেরিয়েশন), সৃষ্টি করেন বিন্যাসগত নানা বৈচিত্র্য, নানারূপ ছায়াময়তা এবং পরিপ্রেক্ষিতের ধারণা। মিশ্র মাধ্যমের রেখাচিত্রে তিনি কখনো জলরঙের প্রলেপ দেন, কখনো একটি ছাপচিত্রের ওপর চারকোল-ক্রেয়নের সাহায্যে রূপাবয়বের পরিবর্তন ঘটান, ভেঙে দেন নিজের গড়ে-তোলা রূপকল্প (ইমেজ)। ম্যুরাল-চিত্রের পরিকল্পনা থেকেই সৃষ্টি করেন নানা পরিপ্রেক্ষিতে বিভক্ত সুবিন্যস্ত রেখাচিত্র। তাঁর রেখাচিত্রে ফরমাল স্পেস ও নেগেটিভ স্পেসের মধ্যে সৃষ্টি হয় এক অসামান্য সামঞ্জস্য, যা শিল্পীর দীর্ঘ অভিনিবেশ ও সুপরিকল্পনার ফল।

তাঁর রেখাচিত্রের বিষয়-অন্বেষার ক্ষেত্রে বাস্তব জীবন ও স্বদেশানুরাগের পরিচয়টি স্পষ্ট। বন্যা-ঝড়ের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যায় লাশ ভাসিয়ে দেওয়ার মতো করুণ ঘটনা, বন্যার কারণে শহরে উদ্বাস্তু হয়ে-আসা প্রভৃতি শিল্পীর সংবেদনশীল মনকে তাড়িত করে। মাছ-ধরা, ধান-ঝাড়া, ঘানি-টানা, গুন-টানা, ছাদ-পেটানো, কাপড় বিক্রি, শরবৎ বিক্রি, ফল বিক্রি, বাদাম বিক্রি, বেলুন বিক্রি, ছাপাখানা, কুমোর, নৌকা-মাছ-জাল-বৃক্ষ-সূর্যমুখী প্রভৃতি বিচিত্র বিষয় বিন্যস্ত হয়েছে এসব রেখাচিত্রে। জীবনের এই বিচিত্র ভুবনকে শিল্পী প্রাত্যহিকতায় প্রত্যক্ষ করে তার নির্যাসকে উপস্থাপন করেন রেখাচিত্রের কাঠামোয়।

সফিউদ্দীন আহমেদের কিছু কিছু রেখাচিত্র তাঁর কোনো ছাপচিত্র বা তেলচিত্রের পূর্ব-পরিকল্পনার খসড়া হিসেবে অঙ্কিত হলেও অধিকাংশই বিন্যস্ত হয়েছে পূর্ণ চিত্রের মর্যাদায়। ১৯৪৫এ কালি-কলমে আঁকা ‘শান্তিনিকেতনের দৃশ্যপট’ সংক্রান্ত রেখাচিত্রটির অনুরূপ একটি ছাপচিত্র আমরা পাই ড্রাই পয়েন্ট মাধ্যমে। শান্তিনিকেতনের দীর্ঘ তালগাছের সারি এবং উন্মুক্ত-উদার আকাশ ও প্রকৃতির পটভূমিতে রুক্ষ-রাঙা মাটির পথে গরুর গাড়িতে কিংবা পদব্রজে মানুষের গতিশীল জীবনকে শিল্পী বাস্তবোচিতভাবে বিন্যস্ত করেছেন। প্রকৃতির বিশালত্বের পরিপ্রেক্ষিতে মাটি-ঘেঁষা সচল জীবনকে এ চিত্রে তিনি অর্থবহ করতে চেয়েছেন। সেই সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর অঙ্কনের সূক্ষ্মতা ও বিরচনের দক্ষতা।

১৯৫০এ কালি-কলম ও তুলিতে আঁকা ‘গুনটানা-১’, ‘মাছ-ধরা-১’, ‘দম্পতি’ ও ‘বেহালাবাদকসহ ছাদ পেটানোর চিত্রগুচ্ছে পূর্ববঙ্গে আগত শিল্পীর নতুনতর জীবনের স্পন্দনকে অনুভব করা যায়। কাঠখোদাইয়ের লে-আউট হিসেবে আঁকা প্রথম তিনটি চিত্রে আলংকারিকতা ও ডেকোরেটিভনেসের সমাহার ঘটেছে। নারীচিত্র ছাড়া বাকি তিনটি চিত্রেই শিল্পী শ্রমমগ্ন মানুষের বঙ্কিম দেহভঙ্গিমাকে রূপময় করে তুলেছেন অপূর্ব দক্ষতায়। বঙ্কিম রেখা সৃষ্টিতে শিল্পীর নৈপুণ্যের পরিচয় স্পষ্ট এসব চিত্রে। ১৯৫১তে কালি-তুলিতে আঁকা ‘গুনটানা-২ ও ‘গুনটানা-৩’ চিত্রে দেহভঙ্গিমার স্বাতন্ত্র্য সহজেই দৃষ্টিগ্রাহ্য। ‘গুনটানা-৩’ চিত্রটিতে অবয়বগুলোকে বড়ো ছোটো করে পরিপ্রেক্ষিতের ধারণাটিকে যেমন স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে তেমনি এতে পরিস্ফুটিত হয়েছে লোকশিল্পের আদল।

১৯৫৬-৫৯ কালপর্বে শিল্পী লন্ডনে অধ্যয়নকালে স্কুলের পাঠ্যবিষয় অনুযায়ী যেসব নগ্ন অবয়বের অনুশীলন করেন তারই কয়েকটি চিত্র এখনো রয়েছে তাঁর সংগ্রহে। কার্বন ও লেড পেনসিলে আঁকা শুধু রেখানির্ভর এসব চিত্রে মানবীয় দেহভঙ্গিমার বিচিত্র রূপকে পরিস্ফুট করা হয়েছে। স্পষ্ট করা হয়েছে শরীরের বিভিন্ন বাঁককে। এসব চিত্রে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আনুপাতিক সামঞ্জস্য রক্ষা, চিত্রতলে অবয়বের যথার্থ বিন্যাস এবং দেহের সচলতা (মুভমেন্ট) ও সংকর্ষকে (টেনশন) যথাযথভাবে পরিস্ফুটিত করার ক্ষেত্রে শিল্পীর সচেতনতা লক্ষণীয়। ‘নগ্নিকা অনুশীলন-১’ (১৯৫৭) চিত্রটিতে রয়েছে ঋজু রেখার বিন্যাস। উপবিষ্ট এই দেহের একটি পা মেলে-ধরা, একটি পা ভাঁজ করা। ‘নগ্নিকা অনুশীলন-২’ (১৯৫৮) চিত্রটিতে হাঁটু ভাঁজ করা পায়ের উরুদেশের ওপর আরেকটি পাকে ভাঁজ করে ধরে রাখার কারণে মাথাটি নুয়ে-আসার মধ্যে সমগ্র দেহ জুড়ে যে শক্তি ও গতির সঞ্চার হয়েছে তার রূপাঙ্কনে শিল্পী নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। ১৯৫৯এ আঁকা চিত্রগুলোর মধ্যে ‘নগ্নিকা অনুশীলন-৩’ চিত্রটিতে নগ্নিকার এক হাতের কনুইয়ে ভর করে কাত হয়ে শায়িত হওয়ার দৃশ্য, ‘নগ্নিকা অনুশীলন-৫’ চিত্রটিতে খাটের ওপর উপবিষ্ট হয়ে একটি পা মেঝেতে একটিকে চেয়ারে রাখা, ‘নগ্নিকা অনুশীলন-৪’ চিত্রটিতে দুই পাকে দুদিকে ছড়িয়ে রাখার কৌশলগত বিন্যাসে চিত্রগুলি ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা অর্জন করেছে। ‘অনুশীলন-২’ চিত্রটিতে চমৎকার আনুপাতিক সামঞ্জস্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং ‘অনুশীলন-১’ চিত্রটিতে হাতের অংশটির সৃষ্টিগুণকে অবলম্বন করে সমগ্র চিত্র জুড়ে সঞ্চারিত হয়েছে সুতীব্র চলমানতার বোধ।

লন্ডন থেকে ঢাকা ফেরার পর অর্থাৎ ১৯৬০ সাল থেকে শিল্পী যেসব রেখাচিত্র আঁকেন তাতে লক্ষণীয় হয়ে ওঠে একটি নতুন ধারার সূচনা। চারকোল, ক্রেয়ন ও কার্বন পেনসিল ব্যবহারের মাধ্যমে তাঁর হাতে সৃষ্টি হয় এক নতুন ধরনের রেখাচিত্র, শুধু রেখানির্ভর না-হয়ে টোনের ব্যবহারে যেসব চিত্র লাভ করে এক ভিন্নতর ব্যঞ্জনা। ১৯৬০-৬৮ কালপর্বে সৃষ্ট রেখাচিত্রের বিষয়বিন্যাসে অন্বিষ্ট হয়েছে প্রাত্যহিক জীবনধারার অংশ হিসেবে পরিশ্রমজীবী মানুষের কর্মকোলাহল। পরিপ্রেক্ষিতহীন সমতলীয় ভূমিতে (ফ্ল্যাট সারফেসে) অঙ্কিত এসব রেখাচিত্রে উজ্জ্বলতার নানা স্তর সৃষ্টির মাধ্যমে আলো-ছায়ার এক চমৎকার বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ফলে সাদা-কালোর মধ্যেই বর্ণবিভাগত গুণে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে এই চিত্রসমষ্টি। ‘ছাপাখানা’-র চিত্ররূপটি এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লে¬খযোগ্য। টোনের নানা মাত্রা, হালকা থেকে গাঢ়ত্বের বিভিন্ন রূপ সৃষ্টির নৈপুণ্যে এ চিত্রমালা তাৎপর্যপূর্ণ। বিষয়গত বৈভবকে অতিক্রম করে মুখ্য হয়ে উঠেছে শৈলীগত দক্ষতা।

রেখাচিত্র সৃষ্টির এই ধারা অব্যাহত থেকেছে সত্তর ও আশির দশকের শেষ পর্যন্ত। বিষয় হিসেবে নানাভাবে গৃহীত হয়েছে নৌকা, সূর্যমুখীর ভাঙচুরকৃত ফর্ম, বন্যা, মুরগির খাঁচা প্রভৃতি। ফর্মের ভাঙচুর এ পর্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। বিশেষত ‘সূর্যমুখী-১ ও সূর্যমুখী-২’ শীর্ষক চিত্রদ্বয়ে তা গভীরভাবে লক্ষণীয়। আধুনিক চিত্রকলায় অবয়বের পরিচিত রূপ আর কোনোভাবেই আরাধ্য নয়। পরিচিত ফর্মকে কতভাবে শৈল্পিক সংহতি রেখে ভাঙা যায় তার ওপরই নির্ভর করে আধুনিক শিল্পীর কৃতিত্ব। এ-দুই চিত্রে সফিউদ্দীন আহমেদের শিল্পনৈপুণ্যের স্বাক্ষর বেশ স্পষ্ট। ষাটের দশকেও তিনি এঁকেছেন ‘ঘানি-টানা’র চিত্র। এ পর্বে একই বিষয় অবলম্বন করা হলেও গরুর মুখাবয়ব, ঘানির রূপ এবং সমগ্র চিত্রের ঔজ্জ্বল্যের মাত্রায় সূচিত হয়েছে যথেষ্ট পার্থক্য। রেখাচিত্রকে অবলম্বন করে পরীক্ষা-নিরীক্ষার আরো গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস শিল্পীর মধ্যে এ-পর্বেই লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। এনগ্রেভিং মাধ্যমে সৃষ্ট ‘একুশে স্মরণে’ শীর্ষক ছাপচিত্রের দুটি ভাষ্যের ওপর চারকোল, ক্রেয়ন, কার্বন পেন্সিল প্রভৃতির সাহায্যে ইমেজের পার্থক্য ঘটিয়ে অঙ্কিত হয়েছে দুটি ভিন্ন রূপের রেখাচিত্র। একে মিশ্র মাধ্যমের রেখাচিত্র হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। একটি মস্তককে ঘিরে নানা চোখের বিন্যাস, তাতে আছে অশ্রু, আছে বেদনা, আছে ভাষা ও দেশের প্রতি তীব্র-গাঢ়-গভীর মমতা ও অনুরাগ। ছাপচিত্রের এই রূপ থেকে সৃষ্ট রেখাচিত্রের মধ্যে ‘একুশে স্মরণে-১’-এ চিন্তা-ভাবনা-বেদনাকে করা হয়েছে অন্তর্মুখী এবং ‘একুশে স্মরণে-২’-এ করা হয়েছে বহির্মুখী অর্থাৎ বিষয়কেন্দ্রিক ভাবনাকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বাইরে। ছাপচিত্রের কোনো কোনো ইমেজকে মুছে দিয়ে নতুন ইমেজ গঠন ও চিত্রতলে টোনাল আবেদন সৃষ্টির মাধ্যমে রেখাচিত্র-দুটি প্রকাশ করছে সম্পূর্ণ নতুন, স্বতন্ত্র এক আবেদন।

নব্বইয়ের দশকের রেখাচিত্রে আমরা নতুন এক সফিউদ্দীনকে পাই। ১৯৯২ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত আঁকা ‘ব্ল্যাক সিরিজে’র রেখাচিত্রে তিনি কালো রং নিয়ে এক সৃষ্টিশীল নিরীক্ষায় ব্রতী থাকেন। কালো রঙের প্রতি আকর্ষণ তাঁর ছাত্রজীবন থেকে। তাঁর কাছে মনে হয়েছে, কালোকে যে-শিল্পী দক্ষ হাতে ব্যবহার করতে পারেন সব রঙের ওপরই তার আধিপত্য জন্মায়। ফলে কলকাতায় তিনি বহুবার শেয়ালদা স্টেশনে গেছেন রাতের রং অনুশীলনের উদ্দেশ্যে। তারপর লন্ডনে তিনি কালো রংকে উত্তমরূপে আয়ত্ত করার কলাকৌশল জানতে শিক্ষকদের শরণাপন্ন হয়েছেন। তাঁর ছাপচিত্রে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই অভিপ্রকাশ ঘটে যে কালো রঙের তা শিল্পীর আবিষ্কারের তৃষ্ণা মেটাতে পারে নি। নব্বইয়ের দশকে কালোর বৈভবকে তিনি সার্থকভাবে পরিস্ফুটিত করতে সক্ষম হন ‘কালো-রেখাচিত্রমালা’য়। এতে কালোর বিপরীতে তিনি বের করে আনেন বৈচিত্র্যময় এক আলোকে। যা দেখে বুদ্ধদেব বসুর একটি কাব্যগ্রন্থের নামই শুধু মনে পড়ে : ‘যে আঁধার আলোর অধিক’। তাঁর এই কালো-চিত্রমালায় প্রকাশিত হয়েছে অসাধারণ নকশা-গুণ। এর অধিকাংশ চিত্রেরই ভূমিতল কালো মোটা সীমারেখা দ্বারা আবদ্ধ। এতে চারকোল ক্রেয়নের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে জলরং ও চায়নিজ ইঙ্ক। অনেকগুলো চিত্রে গাছ ও পাতার ফর্ম নিয়ে এক ধরনের মজাদার খেলায় মেতেছেন শিল্পী। কোনো কোনো চিত্রে ফর্ম পুরোপুরি অচেনা, বিমূর্ততায় পর্যবসিত। পঞ্চাশের দশক থেকে তাঁর ছাপচিত্রে যেসব ইমেজ ব্যবহার করা হয়েছে এসব রেখাচিত্রে সেসব ইমেজের পুনর্ব্যবহার আমরা লক্ষ করি। ওইসব ইমেজের সঙ্গে এচিংয়ের সূক্ষ্ম-মোটা-ঋজু রেখার ব্যবহারও তিনি করেছেন। একই প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়েছে নৌকা-জাল ও মাছের মোটিফ। রেখাচিত্রে অন্য মাধ্যমের আবেদন পরিস্ফুটিত করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। এবং এ কাজে তাঁর সার্থকতাও প্রশংসনীয়।

শুধু কালো সিরিজেই নয়, নব্বইয়ের দশক থেকে শিল্পী তাঁর অন্য রেখাচিত্রেও সর্বাত্মকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্রতী। এ-পর্বে তিনি তাঁর ছাপচিত্র ও তেলচিত্রের সকল বৈশিষ্ট্যকে রেখাচিত্রে ফুটিয়ে তুলতে মনোযোগী হয়েছেন। এচিংয়ের সূক্ষ্ম-ঋজু রেখা, এনগ্রেভিংয়ের স্থূল-ক্ষতবিক্ষত রেখা, ড্রাই পয়েন্টের কাব্যিক রেখা, অ্যাকুয়াটিন্টের মিহি দানাদার বৈশিষ্ট্য, তেলচিত্রের নানা স্তরময় রঙের মসৃণতা প্রভৃতি প্রয়োগের পাশাপাশি সরাসরি জলরং ব্যবহারের মাধ্যমে তিনি সমৃদ্ধ করে তুলেছেন রেখাচিত্রের তলকে। এরূপ আধুনিকতামণ্ডিত পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এসব মিশ্র মাধ্যমের রেখাচিত্র লাভ করেছে সার্থকতর রূপ। কয়েকটি চিত্রের স্বতন্ত্র বিশ্লেষণে উন্মোচিত হতে পারে এ কালপর্বের সুগভীর তাৎপর্য।

এ-পর্বেই তিনি এঁকেছেন একটি অসামান্য রেখাচিত্র, ‘সুখ-দুঃখের বাংলাদেশ’ (১৯৯৪), যাতে ফুটিয়ে তুলেছেন ম্যুরালের বৈশিষ্ট্য। দেওয়াল চিত্রে যেমন নানা দৃশ্যের সমাহারের মধ্য দিয়ে একটি বৃহত্তর ভাবকে বা একটি জাতির কোনো দীর্ঘ যাত্রাকে পরিস্ফুটিত করার প্রয়াস থাকে, এই চিত্রটিতেও রয়েছে বিষয়ের অনুরূপ বিন্যাস। ঝড়ের পরে ‘পত্রহীন বৃক্ষ’-এর রেখাচিত্রটিতে (২০০৪) আনা হয়েছে অ্যাকুয়াটিন্টের স্পঞ্জি কোমল মোলায়েম ভাব। পুরো চিত্রটিকে ধরে রেখেছে সাদা আনুভূমিক অংশটি। প্রচণ্ড গতিময় এর রেখা। কম্পোজিশনের সামঞ্জস্য রক্ষার প্রয়োজনে সৃষ্টি করা হয়েছে নানা জ্যামিতিক ফর্ম। ‘জাল ও মাছ’-এর চিত্রটিতে (২০০৫) পরিস্ফুটিত হয়েছে অ্যাকুয়াটিন্টের একই আবেদন। চিত্রের পটভূমি এবং মাছ-জালের একই টোন, শুধু সাদা দিয়ে উভয়কে পৃথক করা হয়েছে। উলম্বভাবে মাছগুলো অঙ্কিত হওয়ায় এর ফর্মে এসেছে অসামান্য গতি। মাছের যে আদর্শায়িত রূপ সৃষ্টি করা হয়েছে তা খুবই দৃষ্টিনন্দন। মাছ তিনটির কম্পোজিশনে সৃষ্টি হয়েছে এক চমৎকার জ্যামিতিক সামঞ্জস্য। ‘বৃক্ষ-৪’ (২০০৬) শীর্ষক চিত্রটির মূল বিষয় কম্পোজিশন। আলোর বিপরীতে স্থাপিত এ চিত্রে গাছের ফর্মে ভারসাম্য আনার জন্য ডানপাশের অংশটিকে কালো করে দেওয়া হয়েছে। গাছের গোড়ার অংশ যেহেতু দেখতে পাওয়া যায় সেহেতু সে-অংশে আলো ফেলা হয়েছে, অন্যদিকে পাতার অংশটিকে করা হয়েছে অনুজ্জ্বল। বিরচনের মধ্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে আলো-আঁধারের ভারসাম্য।

সফিউদ্দীন আহমেদ নিয়ত নিরীক্ষাপ্রবণ। নিজেকে সবসময় অতিক্রম করে যাওয়ার আকাক্সক্ষা তাঁর মধ্যে প্রবল। এ কারণেই কোথাও তিনি আটকে থাকেন নি। তাঁর রেখাচিত্রে বারবার বাঁক ফেরার ও প্রতিনিয়ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়াস আরো বিশদভাবে লক্ষণীয়। ফলে তাঁর রেখাচিত্রমালা হয়ে উঠেছে এত বৈচিত্র্যময়, ব্যঞ্জনাদীপ্ত ও শিল্পসার্থক।

সৈয়দ আজিজুল হক, চারু ও কারু কলা ইতিহাসবিদ, অধ্যাপক বাংলা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।