উড-এনগ্রেভিং

সফিউদ্দীন আহমেদের ছাত্রজীবনের (১৯৩৬-৪২) কাজ হিসেবে জলরং চিত্রই এখন পাওয়া যায়। এছাড়া ওই কালপর্বে তিনি উড-এনগ্রেভিং (কাষ্ঠ-তক্ষণ) মাধ্যমে চিত্র রচনা করলেও তার একটিমাত্র নিদর্শনই আমরা পাই। কলকাতা আর্ট স্কুলে সে-সময়ে উডকাট (কাঠখোদাই) ও উড-এনগ্রেভিং এ দুটি মাধ্যমের কাজই শেখানো হত। কিন্তু সফিউদ্দীন আহমেদ উডকাটের পরিবর্তে উড-এনগ্রেভিং মাধ্যমের অনুশীলনেই আগ্রহী হন। স্মরণীয় যে, উডকাট ও উড-এনগ্রেভিংয়ের পার্থক্য শুধু কাষ্ঠখণ্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, অনেকটা শৈলীগতও। উডকাটের জন্য যে-কাঠটি ব্যবহৃত হয় সেটি তক্তার আদলে চেরা থাকে, আর উড-এনগ্রেভিংয়ের জন্য ব্যবহৃত কাঠটি থাকে আড়াআড়িভাবে কাটা। উডকাটে অতি সূক্ষ্ম জটিল রেখার আশ্রয় না-নিয়ে বরং অপেক্ষাকৃত চওড়া সাদা ও কালো আয়তনের বিন্যাসে ছবিকে দেখা হয়। অন্যদিকে উড-এনগ্রেভিংয়ে রেখা হয়ে ওঠে অনেক বেশি সূক্ষ্ম, জটিল ও গতিশীল। এই মাধ্যমের চিত্রে বস্তুসাদৃশ্য রূপায়ণের আগ্রহে বর্ণবিভার আবহ (টোনাল এফেক্ট) সৃষ্টিরও চেষ্টা থাকে। তবে উভয় মাধ্যমেই ছাপার কালো অংশটি উঁচু বা সমতলীয় রেখে সাদার অংশ খোদাই করে বের করা হয়। পদ্ধতিটি রিলিফ বা উচ্চাবচ নামে পরিচিত। সফিউদ্দীন আহমেদ ছাপচিত্রের যতগুলো মাধ্যমে কাজ করেছেন তার মধ্যে ইটই শুধু রিলিফ পদ্ধতির, বাকি সবগুলো ইন্টাগ্লিও (অন্তর্লীন) পদ্ধতির। উডকাটের দিকে তাঁর না-ঝোঁকার কারণ, ওই মাধ্যমটি সাদা-কালোয় তীব্রভাবে আলাদা, স্টাকাটো ধরনের অর্থাৎ কাটাকাটা। আর উড-এনগ্রেভিংয়ের প্রতি আকর্ষণের কারণ, এ মাধ্যমে রয়েছে তুনামূলকভাবে বেশি সূক্ষ্মতার কারুকাজ, অনুপুঙ্খতার খেলা এবং সর্বোপরি আলো-ছায়ার বর্ণবিভাগত মজা।

উড-এনগ্রেভিংয়ের আদি নিদর্শন হিসেবে যে-চিত্রটি আমরা পাই সেটি চতুর্থ বর্ষের ছাত্র থাকাকালে ‘বিহারের দৃশ্য’ (১৯৪০) অবলম্বনে রচিত। চিত্রের দু-পাশে বৃক্ষেও সারি, পশ্চাদ্ভূমিতে পাহাড় ও আকাশ। চিত্র দেখে বোঝা যায়, মাধ্যমটি তখনো তাঁর আয়ত্তে আসেনি। এর পরে ১৯৪২ সালে সম্পাদিত শিল্পীর যে দুটি চিত্র আমরা পাই তা ছ-বছরের ছাত্রজীবন শেষ করার পরে আঁকা। এর প্রথম চিত্রকর্মটি ‘বাঁকুড়ার দৃশ্য’। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে জাপানি বোমা নিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি হলে অনেকেই কলকাতা ত্যাগ করেন। এভাবে ১৯৪১এর শেষ দিকে সফিউদ্দীন আহমেদও তাঁর মাসহ বাঁকুড়ায় এক খালাবাড়িতে গিয়ে মাসতিনেক ছিলেন। ১৯৪২এর প্রথম দিকে, আর্ট স্কুলের চূড়ান্ত পরীক্ষার খবর পেয়ে, তিনি কলকাতায় ফেরেন। খালাবাড়ির দোতলায় বসে জানালা দিয়ে দেখা রাস্তা ও একটি বাড়ির প্রকৃতিসমেত দৃশ্য স্কেচ করেন তিনি। তারই ভিত্তিতে ১৯৪২এর শেষার্ধে কলকাতায় বসে সম্পাদন করেন এই উড-এনগ্রেভিং চিত্র। স্কেচে ডিটেইলিং বা অনুপুঙ্খতা ছিল না। কাঠ খোদাইয়ের সময় তিনি চিত্রটিকে সম্পূর্ণতা দানের প্রয়োজনে অনুপুঙ্খতার আশ্রয় নেন। পেছন থেকে দেখা যাচ্ছে শিশুসহ একটি নারীর অবয়ব, ছবির পশ্চাদ্ভূমিতে নানাপ্রকার গাছপালার মধ্যে লম্বা সুপারি গাছ অনেক স্পষ্ট। ওপর থেকে দৃশ্যটি দেখার কারণে চিত্রতলে আকাশের পরিসর সংকীর্ণ, তবে একেবারে ঢেকে যায় নি। ভরদুপুরের ছবি এটি। চালার ওপরে, গাছে, আকাশে ও রাস্তায় রোদের আলো। বিশেষভাবে আলো ফেলা হয়েছে রাস্তায়। এ চিত্রে শিল্পী অনেক বেশি বাস্তবনিষ্ঠ। তবু নিজ পরিকল্পনা অনুযায়ী বিন্যাসের সুযোগটিও তিনি গ্রহণ করেছেন। বুরিনের সাহায্যে খোদাইয়ের বিচিত্র রূপ এখানে পরিলক্ষিত। আকাশের ক্ষেত্রে, চালার ক্ষেত্রে, গাছের ক্ষেত্রে কিংবা রাস্তার ক্ষেত্রে রেখাঙ্কনের রূপ ভিন্ন ভিন্ন।

১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরেই তিনি প্রথম দুমকা যান। তখন তিনি কলকাতা আর্ট স্কুলে শিক্ষকতা -কোর্সের ছাত্র। সেখান থেকে কলকাতায় ফিরে নভেম্বর/ডিসেম্বরে উড-এনগ্রেভিং মাধ্যমে আঁকেন ‘সাঁওতাল রমণী ও শিশু’ শীর্ষক চিত্রটি। প্রথম পর্যায়ের কাজ হিসেবে চিত্রটিতে যেমন দৃঢ়তার অভাব তেমনি রয়েছে জড়তা। উঁচু স্থান থেকে দেখা সমতলভূমির এ চিত্রে আকাশ অনেকটা ঢাকা। গৃহাভিমুখী চার নারীর সঙ্গে দুই শিশু। ছবির পুরোভূমির উন্মুক্ত প্রান্তরের শেষে পশ্চাদ্ভূমিতে দূরে গ্রামের ঘরবাড়ি , নাতিউচ্চ হালকা ধরনের গাছপালা। প্রান্তরের মধ্যে আঁকাবাঁকা পথের দৃশ্য। চিত্রটির মূল বৈশিষ্ট্য হল : গতি। সেটা যেমন নারী-শিশুর চলনভঙ্গিতে স্পষ্ট তেমনি পথের দৃশ্যমানতায় আভাসিত। জীবনের গতিশীলতাকেই শিল্পী এ চিত্রে পরিস্ফুটিত করেছেন।

‘বনপথে দুই সাঁওতাল নারী’ (১৯৪৩) শীর্ষক চিত্রটিও শিল্পীর দুমকা-ভ্রমণের ফল। সারাদিনের কাজশেষে বাড়ি ফেরার দৃশ্য এটি। সুউচ্চ শালবৃক্ষরাজির মধ্য দিয়ে পায়ে চলার পথ। গাছের উচ্চতার পটভূমিতে পথচলা দুই মানবীর অবয়বের খর্বতা তাদের অসহায়ত্বকেই যেন তুলে ধরে। চিত্রটির উল্লম্ব প্রকৃতি বৃক্ষের উচ্চতাকে আরো বিশদ করে তুলেছে। গাছের ফাঁক দিয়ে আলো এসে পথকে স্পষ্ট করছে। বৃক্ষমালার শ্রেণিবদ্ধতা আলোকেও যেন কেটে কেটে ভাগ করে ফেলছে। উল্লম্ব ধরনটির সঙ্গে আলোর এই বিভক্তির মধ্য দিয়ে দৃঢ়ত্বের অনুভূতিটি স্পষ্ট হতে পেরেছে। পশ্চাদ্ভূমিতে অনেক দূরে দেখা যাচ্ছে আরো ঘনবদ্ধ গাছের আভাস। তার ওপরকার আকাশ পুরোভাগের ঘন পত্ররাজিতে ঢাকা পড়ে গেছে। প্রকৃতির পটভূমিতে গভীর বনমধ্যে দুই মানবীর এই রূপ অঙ্কনের মধ্যে লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে সময় ও স্থানকে অতিক্রম করে যাওয়ার চেষ্টা। এই পথচলার যেন কোনো শেষ নেই। যেন সমগ্র মানবকুলেরই অনিঃশেষ পথযাত্রার নিদর্শন এটি।

১৯৪৩এর দুর্ভিক্ষজনিত সংকটের কারণে সফিউদ্দীন আহমেদ শিক্ষকতা-কোর্সের অধ্যয়ন ছেড়ে একজন ড্রাফটসম্যানের অধীনে প্রায় দেড় বছর ট্রেচার হিসেবে কাজ করেন। তাঁর চাকরিস্থল ছিল হাওড়ায়। তাঁর অফিসের দোতলা থেকে দেখা পার্শ্ববর্তী টিনের দোতলা বাড়ির দৃশ্যটি তিনি এক বিকেলে সরাসরি উড-এনগ্রেভিং মাধ্যমে একটি চিত্রে ধারণ করেন। চিত্রটিতে বাড়ি ছাড়াও আছে কলাগাছ, নারকেল গাছসহ অন্যান্য বৃক্ষ। চিত্রতলে আকাশের পরিসর অতি সংকীর্ণ। চিত্রটি উল্লম্ব প্রকৃতির। চিত্রতলের পুরোভূমি ও বাঁ পাশটি অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকায় সেখানে জমাটবাঁধা কালোর বিস্তার।

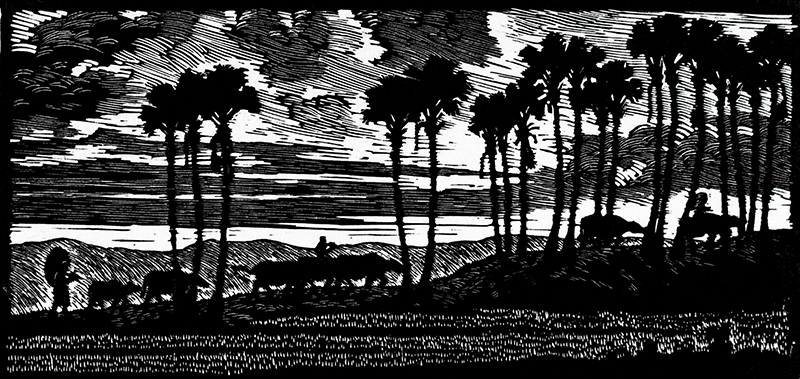

উড-এনগ্রেভিং মাধ্যমে সফিউদ্দীন আহমেদের প্রথম সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চিত্রের নাম : ‘ঘরে ফেরা’ বা ‘বাড়ির পথে’ (১৯৪৪)। চিত্রটিতে মোষ, তালগাছ ও আকাশ – এই তিনের এক যৌথ সমাহার। দুমকার নিসর্গচিত্র এটি। আলোর বিপরীতে আঁকা এ চিত্রে আকাশকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে; ফলে মোষ ও তালগাছের রং হয়ে গেছে ঘন কালো। কারণ গোধূলি লগ্নে পৃথিবীতে আলো অনেকটা ক্ষয়ে গেলেও আকাশে তা কিছু পরিমাণে হলেও অবশিষ্ট থাকে। মোষসহ রাখালের বাড়ি ফেরার এ দৃশ্যে মোষগুলো চলছে যে মাটি ঘেঁষে তা প্রকৃতির বিশালত্বকেই অভিব্যক্ত করে তুলেছে। মহাবিশ্বের পটভূমিতে আমরা মানুষসহ প্রাণিজগৎ যে কত ক্ষুদ্র মহাকাশতলে দাঁড়িয়ে মানুষ বারবার তা উপলব্ধি করে। শিল্পীও এই অনুভূতি নিয়ে রচনা করেছেন এই চিত্রকর্ম। এ চিত্রটি উড-এনগ্রেভিংয়ের শৈলীগত নিরীক্ষারও এক সার্থক দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। শক্ত কাঠের তলে ভালো বুরিনের বিচিত্র ব্যবহারে সৃষ্টি হয়েছে এই সার্থকতা। মেঘলা আকাশের রূপ চিত্রিত করতে রেখা কখনো সরু, মোটা, কখনো আনুভূমিক, কখনো উল্লম্ব-প্রকৃতির, কখনো বাঁকা, ঢেউ-খেলানো। শক্ত মাটির রূপ সৃষ্টিতে একদিকে ভরাট কালো, অন্যদিকে ঘাসের মাঠ বোঝাতে সূক্ষ্ম রেখা ব্যবহার করেছেন শিল্পী। বিষয় নির্বাচন, বিরচন, আলো-ছায়ার ব্যবহার প্রভৃতি ক্ষেত্রে, এ চিত্র প্রসঙ্গে, শিল্পীর দক্ষতার পরিচয় পাই। অন্যদিকে মাধ্যমগত সম্ভাবনাসমূহের সর্বোত্তম ব্যবহারসহ সামগ্রিক শিল্পবোধ প্রযুক্ত হওয়ায় চিত্রটি সার্থকতা লাভ করেছে।

বাঁকুড়া, দুমকা কিংবা হাওড়া নয়, শিল্পীর উড-এনগ্রেভিং মাধ্যমের বিষয় হয়েছে কলকাতা আর্ট স্কুলের অভ্যন্তরস্থ পুকুরটিও (১৯৪৫)। কলকাতার ভারতীয় মিউজিয়ামের অন্তর্গত আর্ট স্কুলটিতে ছিল সুন্দর বাগান ও একটি পুকুর। স্কুল প্রাঙ্গণটিকে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা হত ছাত্রদের আউটডোর স্টাডির জন্য, নিসর্গ দৃশ্য অঙ্কনের জন্য। বর্তমান চিত্রটিতে সেই সুসজ্জিত রূপটিই পরিস্ফুটিত হয়েছে। পুকুরের পাড়ে রয়েছে ফুল-ফলের গাছ, ফুলের টব, লাউয়ের মাচা, এমনকি কিছু বড়ো গাছও। ছাতার তলে ছাত্ররা ছবি আঁকছে বাদ পড়ে নি সে দৃশ্যও। পুকুরের পানিটা ঘুরছে চিত্রে ধারণ করা হয়েছে তার রূপ। আসলে ছত্রতলে ছাত্রদের ছবি আঁকা ও পুকুরের ঘূর্ণনরত পানি এই দুইকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এ চিত্রে। প্রকৃতিতে ও পানিতে আলো-ছায়ার খেলাকেও শিল্পী সচেতনভাবে চিত্রিত করেছেন।

উড-এনগ্রেভিং মাধ্যমে সফিউদ্দীন আহমেদের সবচেয়ে বিখ্যাত চিত্রটির নাম : ‘সাঁওতাল মেয়ে’ (১৯৪৬)। এটিও দুমকা-চিত্রমালার অংশ। চিত্রটিতে দুই সাঁওতাল নারীর কলসিতে পানি ভরার একটি দৃশ্যকে মূর্ত করে তোলা হয়েছে। চিত্রের প্রধান আকর্ষণ হল, ওই দুই নারীর একটি বিশেষ কর্মরত মুহূর্তের ভঙ্গিমা এবং চিত্রতলে যথার্থভাবে আলো ফেলার সৌকর্য। আলো ফেলা হয়েছে পানিতে, অবয়বের পায়ে, শাড়িতে ও পিঠে। দৃশ্যটি পানি-ভরার, তাই আমাদের চোখ পড়ছে পায়ের কাছে, তাই সেখানে আলো ফেলার বিষয়টি ছিল অপরিহার্য। যে-মেয়েটি নুয়ে কলসিতে পানি ভরছে তার পিঠে আলো ফেলাও ছিল জরুরি, কেননা তা না-হলে দাঁড়ানো মেয়েটির অবয়বগত বৈশিষ্ট্যগুণটি ব্যাহত হত। এখানে কড়া রোদের আলো ফেলা হয়েছে। আলো ফেলা হয় নি মাথায়, কারণ মাথার চুল তার কালো রং প্রভৃতি স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য হারিয়ে কোমল হয়ে যেত। সমগ্র চিত্রটির পটভূমিতে মেয়ে দুটিকে যেভাবে স্থাপন করা হয়েছে তাতে শিল্পীর বিরচনগত দক্ষ পরিকল্পনার ছাপও স্পষ্ট। মেয়ে দুটির দু-ধরনের ভঙ্গির মধ্যেও বিরচনের তাৎপর্যকে অনুধাবন করা যায়। একটি মেয়ে নুয়ে কলসে জল ভরতে মনোযোগী, অন্যটি দণ্ডায়মান তার মাথায় ও কাঁখে কলস, আর তার পাশ-ফেরা দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত জল-সংগ্রহরত মেয়েটির কর্মচাঞ্চল্যের প্রতি। জল-সংগ্রহরত মেয়েটির মধ্যে একপ্রকার নিশ্চিন্ত নির্ভার অনুভূতির বিপরীতে দাঁড়ানো মেয়েটির মধ্যে লক্ষণীয় এক ধরনের চকিত, দ্রুত প্রস্থানে আগ্রহী, ত্বরাযুক্ত মনোভাব। এ চিত্রটিতে শিল্পী পরিপ্রেক্ষিতের বোধটিকেও স্পষ্ট করে তুলেছেন দূরে পশ্চাদ্ভূমিতে দুই নরনারীর অবয়ব এঁকে। ওই দুই অবয়ব না আঁকলেও চিত্রটির গুণগত মান হ্রাস পেত না। কিন্তু ওই অবয়বের উপস্থিতি চিত্রটিকে সম্পূর্ণতা দান করেছে। সরু মোটা বুরিনের ব্যবহারের ক্ষেত্রেও শিল্পীর সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। গাছ কিংবা মাটির রূপ অঙ্কনে ব্যবহৃত হয়েছে মোটা বুরিন, কিন্তু দুই মেয়ের দেহবল্লরী চিত্রায়ণে শিল্পী সরু বুরিনের আশ্রয় নিয়েছেন। শাড়ির পাড় ও ভাঁজ, কান, গলা ও হাতের অলংকার, খোঁপায় গোজা ফুল এর কোনো কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। বিষয়গত বৈভব ও নন্দনতাত্ত্বিক উৎকর্ষ এই উভয় দিক থেকেই চিত্রটি সার্থকতা অর্জন করেছে।

উল্লম্ব প্রকৃতির এই চিত্রের পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য আনুভূমিকভাবে আঁকা ‘মেলার পথে’ (১৯৪৭) শীর্ষক চিত্রকর্মটি। এই চিত্রে কড়া রোদের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে নরম রোদের কোমল আলো। সরু মোটা দু-ধরনের বুরিনই ব্যবহৃত হয়েছে এখানে। চিত্রকর্মটি কত সূক্ষ্ম, গভীর ও তাৎপর্যবহ হতে পারে সেদিকেই ছিল শিল্পীর সজাগ দৃষ্টি। উড-এনগ্রেভিংয়ের সকল সম্ভাবনাকে এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। গরুর গাড়ি চলাচলের রাস্তা ধরে মেলায় যাচ্ছে মানুষ। কিছুদূর গিয়ে রাস্তাটা বাঁয়ে বেঁকে গেছে। দুই গাছের ফাঁক দিয়ে দৃশ্যময় হয়েছে এই যাত্রা। ছোট ঘোড়ার পিঠে ব্যবসায়ী-যাত্রী। ঘোড়া আঁকতেও ব্যবহার করা হয়েছে নানা ধরনের সরু মোটা বুরিন। ব্যবহৃত হয়েছে নানা টেক্সচার (বুনোট) ও টোন (বর্ণবিভা)। ফলে তা জীবন্ত হতে পেরেছে। ঘোড়ার শরীরেও আলো ফেলা হয়েছে। ঘোড়সওয়ারের গেঞ্জিটা ছেঁড়া। ধারণ করা হয়েছে তাও । ব্যবসায়ীর মাথায় যে ছাতা আছে তার ভেতরের অংশ কালো করে দেওয়া হয়েছে যাতে যাত্রীর শরীরের অংশ স্পষ্টতা লাভ করতে পারে। ছাতার ওই অংশ কালো না হলে ছেঁড়া গেঞ্জির বিষয়টি অতটা স্পষ্ট হত না। অন্যদিকে বৃত্তাকার ছাতার প্রান্তবর্তী অংশে আলো ফেলা হয়েছে। পরিপ্রেক্ষিতের ব্যবহারও এ ছবির একটি বিশেষ গুণগত দিক। বহুদূরে দুটো গরুর গাড়ি যাওয়ার দৃশ্য আঁকা হয়েছে পরিপ্রেক্ষিতের এই বোধ সৃষ্টির অভিপ্রায়ে। মেলাযাত্রীদের মধ্যে নগ্ন শিশু ও কুকুরকে অন্ত-র্ভুক্ত করার মধ্যে শিল্পীর রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। লক্ষণীয় কুকুরের চলনভঙ্গিটিও। কত বিচিত্র ধরনের মানুষ ও জীব যে মেলায় যায় তা এভাবে পরিস্ফুট করা হয়েছে। এই চিত্রটি আরো সার্থক হয়ে উঠেছে এর টোনাল ভেরিয়েশনের কারণে। ‘সাঁওতাল রমণী’ চিত্রটির মতো এখানে কাঠের অনেকটা জায়গা পুরো কেটে ওই অংশকে সম্পূর্ণ আলোকিত করা হয় নি। সর্বত্রই কিছু কিছু অংশ কেটে কিছু অংশ অক্ষত রেখে আলো-আঁধারির তারতম্যকে ব্যাপক করে না-তুলে নানা স্তরে তা রূপায়ণের চেষ্টা শিল্পী করেছেন। গাছের কাণ্ড, পাতা, ভূমি সর্বত্রই বর্ণবিভার বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা হয়েছে এভাবে।

১৯৪৭এ ঢাকায় আসার পরও উড-এনগ্রেভিংয়ের চর্চা কিছুদিন অব্যাহত ছিল। কিন্তু ১৯৫৬তে লন্ডনে যাওয়ার পর এ মাধ্যমে তিনি আর কাজ করেন নি। ১৯৫০ থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত এ মাধ্যমে তাঁর সাতটি কাজের সন্ধান পাওয়া যায়। এর মধ্যে চারটি কাজের ছাপচিত্র আছে। বাকি তিনটি কাজের আছে শুধু ফটোগ্রাফ; এর দুটি ১৯৫০ সালে আঁকা ‘ছাতিম গাছ’ ও ‘বাঁশের সাঁকো’, অন্যটি ‘কৃষক’ (১৯৫২)। যে-চারটির ছাপচিত্র আছে সেগুলো হল : ‘বহন’ (১৯৫১/৫২), ‘নদী ও নৌকা’ (১৯৫৪), ‘গুনটানা’ (১৯৫৫) এবং ‘বন্যা’ (১৯৫৬)। সবগুলো চিত্রেই পূর্ববঙ্গীয় জীবনধারা স্পন্দিত।

‘বহন’ শীর্ষক চিত্রটিতে আঁকা হয়েছে সম্ভবত মুন্সিগঞ্জের দৃশ্য। কৃষক মাথায় করে পাট বহন করে নৌকা থেকে তীরের দিকে যাচ্ছে। পাট না হয়ে ঘাসও হতে পারে। নৌকাগুলো ছোট আকৃতির। নদী ও তার তীরকে এ চিত্রে স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে। উঁচু খাড়া তীর। চিত্রটির একটি বৈশিষ্ট্য হল, এর চারদিকে কালো বর্ডার। চিত্রতলে আকাশের অস্তিত্ব নেই। নদী ও তার খাড়া পাড়ই চিত্রের অধিকাংশ স্থান দখল করেছে। এর কারণ, কৃষকের শ্রমঘন জীবনই চিত্রটির মুখ্য বিষয়। আনুভূমিকভাবে আঁকা এ চিত্রটিতে প্রতিফলিত হয়েছে নদীবিধৌত পূর্ববঙ্গের কৃষক-জীবন।

‘নদী ও নৌকা’ শীর্ষক চিত্রটিতে আঁকা হয়েছে নদীতীরবর্তী দুটি গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা নদী ও নৌকার দৃশ্য। সম্ভবত ঢাকার পাগলার কাছাকাছি বুড়িগঙ্গার তীর। তীরে বাঁধা পাঁচটি নৌকার প্রতিটিতেই মানুষের অস্তিত্ব। ছাতা মাথায় বসে কিংবা দাঁড়িয়ে বড়শি দিয়ে বা অন্য উপায়ে মাছ ধরার একপ্রকার দৃশ্য। অবয়বগুলোর মধ্যে রয়েছে গতি। নৌকাগুলোর উপরিভাগের সাজসজ্জায় রয়েছে পরিপাটি রূপ। নৌকার কিছু অংশে পাটাতন আছে, বেশিরভাগই পাটাতনশূন্য। সমগ্র দৃশ্যের চিত্রায়ণে শিল্পীর বস্তুনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। এ চিত্রেও কালোর একটি বর্ডার আছে। ভূমি, গাছের কাণ্ড ও পাতায় কালোর সমাহার , অন্যদিকে ফুল সাদা। চিত্রতলে আলোর বিস্তারকে স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে। চিত্রটিতে বিরচনগত দক্ষতাও উল্লেখযোগ্য। গাছের কারণে নৌকার অংশবিশেষ অন্তর্হিত হয়েছে, গাছ ভেদ করে বেরিয়ে গেছে নৌকা। এ চিত্রটির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল, সমগ্র দৃশ্যটিকে দেখা হয়েছে একটি কেন্দ্রীয় দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করে। দৃষ্টি ফেলা হয়েছে দুটি গাছের মাঝখান থেকে। শিল্পীর চোখ একটি নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপিত; ফলে দর্শককেও ওই স্থান থেকে দৃশ্যটি দেখতে হচ্ছে।

‘গুনটানা’ চিত্রটির মুখ্য বিষয় গতি। অবয়বের ভঙ্গির মধ্যে শক্তির রূপকে স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে। প্রিন্টের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছে এক তীব্র গতিময়তা। নৌকা ও তার পাল এখানে প্রতীকী তাৎপর্যে অন্বিত। অনেক কিছুর ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে যে জীবন তারও প্রতীকী ব্যঞ্জনায় দীপ্ত এ চিত্র। আসলে এটি সংগ্রামী জীবনেরই এক চলচ্ছবি। জীবনের সংগ্রামশীলতার কোনো শেষ নেই, তা অফুরন্ত; প্রতিকূলতার বিপরীতে কোনো বাধা না মেনে তা নিরন্তর বয়ে চলেছে এই বোধটিই এখানে চিত্রিত। আকাশে পাখি উড়ছে, মাটিতে পড়ে আছে তাস, তাও মাড়িয়ে চলে যাচ্ছে মানুষের দীপ্ত পদরেখা। সবকিছুকে টেনে নিয়ে চলছে একটা গতি এই সংকর্ষকে চিত্রটিতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এছাড়া এ চিত্রে আছে লোককলার প্রভাব।

উড-এনগ্রেভিং মাধ্যমে আঁকা শিল্পীর শেষ চিত্র ‘বন্যা’। এতে আঁকা হয়েছে ঢাকার স্বামীবাগের বন্যার দৃশ্য। কলসসহ অন্যান্য পাত্র নিয়ে যাচ্ছে দুই ব্যক্তি। কোমরসমান পানিতে আরো দুজন যাচ্ছে হেঁটে। এর একজনের মাথায় খড়, আরেকজনের মাথায় ডালা। কাঁখে অন্যকিছু। চিত্রে আছে গাছ ও খড়ের চালাসহ বাড়িঘর। আকাশ থেকে বিচ্ছুরিত আলো এসে পড়ছে ঘরের চালায়।

সৈয়দ আজিজুল হক, চারু ও কারু কলা ইতিহাসবিদ, অধ্যাপক বাংলা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।